● 基礎介紹

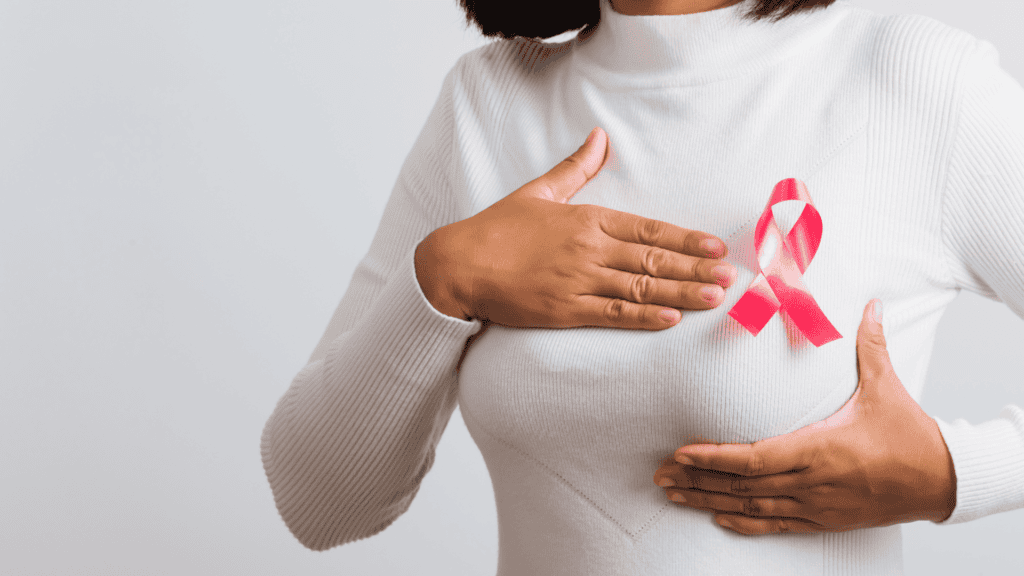

根據衛福部的最新發表資料,台灣的女性乳癌病患,每年新發生17730位(根據2023年癌症登記報告),這是很驚人的數據。

乳癌病患經過治療之後,多數人都會面臨更年期的問題。

在乳癌患者使用抗雌激素治療 [以 tamoxifen (泰莫西芬,Novaldex) 或芳香化酶抑制劑為主。芳香化酶抑制劑如letrozole (復乳納)、anastrozole (安美達錠) 和exemestane (諾曼癌素)]時,常會發生更年期的症狀 (面潮紅、盜汗、失眠、私密處乾澀)、骨質流失、關節疼痛、心血管疾病。這些副作用不僅影響病人的日常生活與心理狀態,也可能導致停藥或療程中斷,進而影響治療成效。

● 泰莫西芬、諾瓦得士、復乳納、安美達錠的副作用

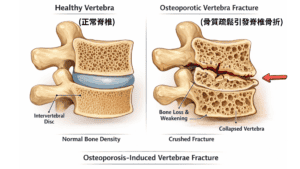

芳香化酶抑制劑 (復乳納、安美達錠) 會造成骨質疏鬆、骨折風險與心血管副作用。而泰莫西芬 (諾瓦得士) 則是可能造成子宮內膜癌、血栓風險與子宮出血的副作用。

無論服用泰莫西芬 (諾瓦得士) 或芳香化酶抑制劑 (復乳納、安美達錠),最常發生的更年期症狀包括「熱潮紅/夜間盜汗」、「陰道乾燥/性交疼痛」、「性慾減退」、「失眠/情緒波動」、「關節僵硬與疼痛」等。這些症狀若未被妥善治療,可能導致患者減藥或自行中斷療程。對芳香化酶抑制劑使用者而言,關節痛(arthralgia/myalgia)更是常見且困擾性強的併發症,往往是停藥的主要原因之一。

● 乳癌患者的心血管風險

研究指出: 乳癌患者相較於一般女性,會面臨較高的心血管疾病,特別是在治療後五到十年之間。放射線治療、化療藥物 (蒽環類化療 anthrycyclin),以及HER2標靶藥物(如Trastuzumab 賀癌平)均可能造成心肌損傷或左心室功能下降,增加心衰竭與冠狀動脈疾病的風險。

一項英國大規模世代研究(Bradshaw,2016)顯示,乳癌倖存者的心血管死亡率在診斷後七年起顯著上升,與對照組相比風險比約為1.8。另一項系統性回顧分析(Zhu,2023)則發現,乳癌倖存者整體心血管事件風險平均高出約30~40%,其中以心衰竭、心律不整 (心房纖維顫動),及血管硬化最為明顯。這些結果顯示,乳癌患者不僅需關注腫瘤復發,也應定期監測心血管健康。

根據心臟腫瘤醫學 (Cardio-Oncology)領域的最新建議,對乳癌患者進行心臟功能的早期基礎評估、定期追蹤左心室射出分率(LVEF)與血液心臟標記物(如BNP、troponin),有助於早期發現並預防心臟併發症。

● 乳癌患者如何改善更年期症狀

由於乳癌患者通常不鼓勵使用全身性荷爾蒙補充治療(HRT),所以非賀爾蒙對症療法(如 SSRIs/SNRIs、Gabapentin、Clonidine 等)在緩解熱潮紅等症狀中被廣泛應用。此外,針對陰道乾燥可使用潤滑劑與保濕劑。此外也有非賀爾蒙調理方式,也可以緩解更年期症狀。對於關節痛或肌肉痛,可採用物理治療、運動、減重與止痛藥物的綜合措施。

● 結論

綜上所述,對乳癌患者而言,抗雌激素治療帶來的更年期副作用,以及心血管風險不可忽略。有效地預防、監測與管理這些副作用,是確保患者長期接受治療、最大化療效與維持生活品質的關鍵。

● 乳癌患者的追蹤事項

- 每6個月,追蹤婦科超音波 (子宮內膜檢查)。

- 每年接受血管硬化檢查

- 每年接受心臟功能檢查 (抽血或心臟超音波)

- 每年骨質密度以及關節檢查

- 血栓檢查 (pT, aPTT, Fibrinogen,d-Dimer) 或是影像檢查