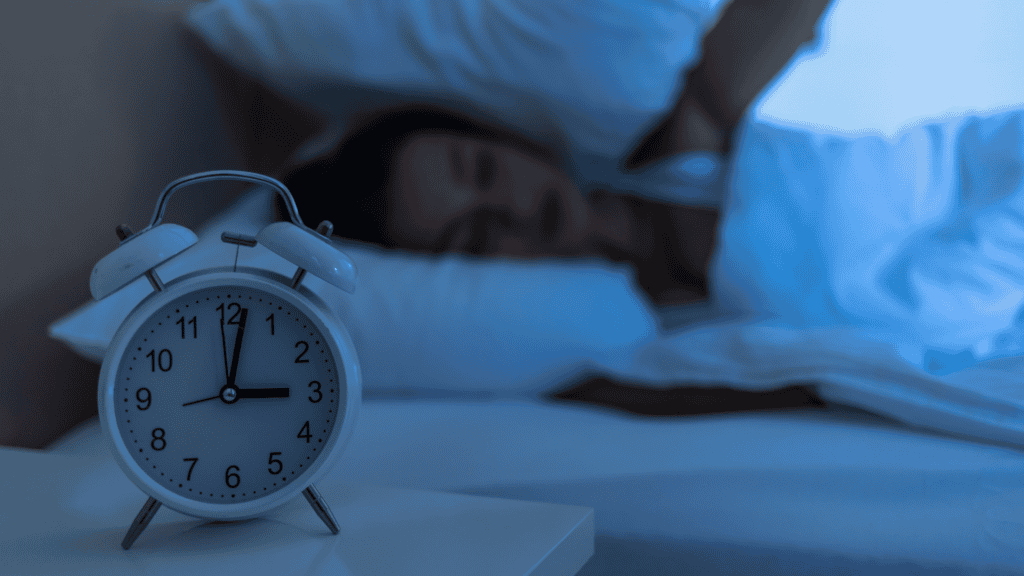

失眠(insomnia)是更年期女性最常見的主訴之一,研究顯示其發生率可達40%至60%,顯示睡眠障礙與荷爾蒙變化之間存在密切的生理與心理交互作用。更年期是女性生命週期中一個重要的生理轉折階段,通常發生於45至55歲之間。隨著卵巢功能逐漸衰退,雌激素(estradiol)與黃體素(progesterone)水準明顯下降,這不僅影響生殖系統,也會對睡眠調節、情緒、體溫控制與神經傳導造成顯著影響。

雌激素的下降與睡眠品質惡化密切相關。雌激素可促進血清素(serotonin)與γ-胺基丁酸(GABA)的合成,兩者皆為促進放鬆與穩定睡眠的重要神經傳導物質。當雌激素降低時,女性較容易出現焦慮、情緒不穩與入睡困難。同時,雌激素對體溫調節中樞亦有作用,其下降導致血管運動不穩,產生潮熱與盜汗等症狀,夜間頻繁的體溫變化常直接干擾睡眠的連續性與深度。

其次,心理與情緒因素在更年期失眠中亦扮演關鍵角色。更年期常伴隨焦慮、憂鬱與生活角色變化(如子女離巢、退休壓力),這些心理壓力會增加皮質醇(cortisol)分泌,進一步抑制褪黑激素(melatonin)分泌,使入睡延遲或夜間易醒的現象更加明顯。此外,部分女性因夜間盜汗導致睡眠中斷,而反覆的睡眠剝奪又加重日間疲倦、注意力不集中與情緒低落,形成惡性循環。

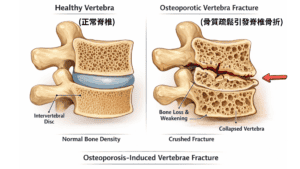

在生理層面上,更年期女性亦較容易合併其他睡眠障礙,如睡眠呼吸中止症候群(sleep apnea)與不寧腿症候群(RLS)。體重增加與上呼吸道鬆弛使睡眠呼吸障礙風險上升,而雌激素缺乏亦可能影響多巴胺調控,導致腿部不適與夜間覺醒。這些共病進一步惡化整體睡眠品質。

臨床上,治療更年期相關失眠需同時考量荷爾蒙與非荷爾蒙因素。若失眠與明顯的潮熱、盜汗相關,可考慮短期使用荷爾蒙治療(HRT),其對改善睡眠有明顯助益。然而,對於不適合使用HRT者,建議採取行為與認知治療(CBT-I),此法已被證實能有效改善入睡困難與夜間覺醒。此外,規律運動、減少咖啡因、維持固定睡眠時間、使用放鬆訓練與輕音樂輔助均有助於提升睡眠品質。在更年期門診的治療經驗,女性服用雌激素,就有機會改善睡眠品質。

綜合而言,更年期失眠是一種多種因素,涉及神經內分泌變化、心理壓力以及生活習慣。早期辨識與整合性介入對於維護女性中老年健康至關重要。醫師應從荷爾蒙變化、精神健康、共病狀況與生活品質等面向進行全面評估,以提供個人化治療方案,進一步完善更年期睡眠障礙的治療。

參考文獻

1. Kravitz HM, et al. Sleep Medicine Clinics 2018;13(3):283–296.

2. Joffe H, et al. Menopause 2015;22(1):74–84.

3. Li R, et al. Nature and Science of Sleep 2023;15:1001–1014.

4. Zak RS, et al. Journal of Clinical Medicine 2024;13(2):428.

5. Polo-Kantola P. Maturitas 2021;151:32–40.