簡介

更年期是女性生命週期中重要的轉折階段,雌激素濃度的顯著下降不僅影響生殖系統,也對泌尿道健康產生深遠影響。許多研究指出,更年期後女性常出現泌尿生殖症候群(Genitourinary Syndrome of Menopause, GSM),包括陰道乾燥、灼熱、頻尿、尿急及反覆泌尿道感染等症狀。而間質性膀胱炎/膀胱疼痛症候群(Interstitial Cystitis/Bladder Pain Syndrome, IC/BPS)是一種以慢性膀胱疼痛與頻尿為主要特徵的疾病,其病因複雜,涉及免疫、神經及上皮屏障功能異常等多重機制。越來越多的證據顯示,雌激素缺乏可能是加劇 IC/BPS症狀的重要影響因子。

雌激素可以保護膀胱

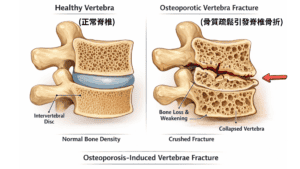

雌激素在維持膀胱與尿道上皮完整性中扮演關鍵角色。動物與臨床研究均發現,膀胱與尿道黏膜上皮存在雌激素受體(ERα與ERβ),能調節上皮細胞屏障蛋白如 E-cadherin與uroplakin的表現。當雌激素下降時,這些蛋白的表達減少,導致上皮通透性增加,使膀胱更容易受到尿液中刺激物與炎症因子的損害。此外,雌激素還能抑制肥大細胞活化與發炎介質(如IL-6與TNF-α)的釋放,因此其減少可能促進膀胱內免疫活化與慢性疼痛形成。

在臨床觀察上,部分女性於更年期後首次出現或症狀惡化的膀胱疼痛,提示荷爾蒙變化與IC/BPS可能存在交互作用。一項義大利開放性試驗(Gardella et al.,2015)對34名患有IC/BPS及外陰疼痛的女性,使用外用雌三醇(0.5 mg,每週三次)治療12週,結果顯示膀胱疼痛及性生活品質皆顯著改善,並伴隨陰道健康指數提升。然而,由於樣本數小且缺乏對照組,證據力有限。系統性回顧與美國泌尿學會2022年指南亦指出,目前尚無高品質隨機對照試驗支持雌激素作為 IC/BPS的一線治療,但對於合併GSM的患者,局部陰道雌激素治療可能有輔助價值。在治療上,對於更年期女性IC/BPS患者,應採取整合性策略。局部陰道雌激素(如乳膏、錠劑或環)可改善陰道與尿道黏膜營養,增加局部血流與屏障功能,進而減輕尿道灼熱與頻尿等刺激性症狀。若無禁忌症,這類治療可與膀胱保護療法、飲食調整及盆底肌放鬆訓練並行,以達到最佳效果。相對地,全身性荷爾蒙補充治療(HRT)則需謹慎評估,因其可能影響乳腺及心血管風險。結論總結而言,更年期引起的雌激素缺乏會導致泌尿道上皮脆弱、局部免疫調節失衡與微生物生態變化,這些改變可能造成間質性膀胱炎的惡化。雖然目前臨床證據尚不足以支持系統性雌激素治療IC/BPS,但局部雌激素作為輔助治療具有生理合理性與初步臨床效益。而在臨床治療經驗,也發現到植物性雌激素對於間質性膀胱炎的潛力。

參考文獻

1. Gardella B, et al.Menopause 2015;22(8):845–851.

2. Chai TC, et al.Int Urogynecol J 2020;31(8):1603–1611.

3. American Urological Association (AUA). Diagnosis and Treatment of

Interstitial Cystitis/Bladder Pain Syndrome Guideline.2022

4. Nappi RE & Palacios S. et al. Climacteric 2020;23(2):157–164.

5. Hextall A, Cardozo L.et al. Post Reprod Health 2021;27(3):135–142.